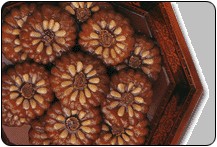

유과

유과

정월의 찬품으로 빼놓을 수 없는 정과(正菓)는, 전과(煎菓)라고도 하였는데 뿌리나 줄기, 또는 열매를 꿀, 조청, 설탕에 오랬동안 조려 쫄깃쫄깃하고 달콤하게 만든 우리나라 과자인 한과이다.정과는 흔히 졸이는 것으로 알려져 있으나, 옛 문헌인 [규합총서]에 꿀에 졸이는 방법과 꿀에 재워서 오래두었다 쓴 방법이 나와 있다.

정과

정과

일반적으로 정과는 재료에 따라 쉽게 구할 수 있는 연근, 도라지, 유자와 조금 구하기 힘든 재료로 동아, 박, 모과 등 34종류가 알려져 있다.

정과류를 크게 3가지로 나누어 보면, 대표적 절임정과로는 당근, 감자, 금귤 정과, 조림정과는 박고지, 사과, 도라지, 인삼, 무, 우엉, 연근, 동아정과, 밀감정과이며 건정과는 완성된 절임정과, 조림정과를 체에 받쳐 하나씩 떼어 설탕을 묻혀 말린 것을 말한다.

다식

숙실과

숙실과

과편

과편엿강정은 깨, 콩 등을 볶거나 잣, 호두, 땅콩 등의 고소한 맛을 지닌 견과류나 곡식을 볶은 재료에 단맛의 엿을 넣어 버무려서 서로 엉기게 한 후 모양을 만들어 약간 굳었을 때 밀어서 굳힌 과자이다.

깨엿, 콩엿 등에는 엿이 훨씬 많고, 엿강정에 넣은 엿은 콩, 깨 등의 재료가 한데 뭉쳐질 정도가 적합하다.

옛날에는 설날과 봄철에 엿강정을 만들어 시원한 항아리에 담아두고 세찬이나 손님접대에 많이 사용하였다.

엿강정은 주재료에 지방과 단백질, 무기질이 많아 좋은 간식이 될 수 있고, 후식으로 차와 곁들이면 어울린다.

이게 예전에 즐겨먹던 과자입니다.

약 과

밀가루에 참기름, 꿀, 술을 넣고 반죽하여 약과판에 박아 지진 다음, 집청꿀에 담갔다가 잣가루를 뿌린 과줄이다. 이 과자는 기름에 지질 때 기름이 속까지 배어들도록 천천히 지져 집청꿀에 넣게 되므로, 약과의 단면이 여러 켜로 포개진 듯하고 그 사이에 기름과 꿀이 속속들이 배어 있는 것이 특징이다. 이러한 약과는 유밀과의대표적인 것으로 고려시대에 특히 명성을 떨쳤다. 주로 다과상이나 과반상에 쓰인다.

만두과

약과 반죽보다 조금 말랑하게 반죽하여 조금씩 떼어 소를 넣고 가장자리를 붙여 단단히 꼬아 마르기 전에 기름에 지져 집청한 것이다. 이 만두과는 고임상에 올리는 약과의 웃기로 쓴다.

매작과

밀가루에 소금, 생강즙을 넣고 반죽한 다음, 얇게 밀어 썰어서 칼집을 넣고 뒤집는다. 이것을 기름에 튀긴 다음 꿀을 묻혀 잣가루와 계핏가루를 뿌린 과자이다. 이 매작과는 간단히 만들 수 있는데다 맛이 좋아 다과상에 많이 쓰인다.

중박계

밀가루에 참기름과 꿀을 넣고 반죽하여 직사각형으로 큼직하게 썰어 기름에 지진다. 이렇게 지지되 반쯤만 익혀 놓았다가 먹을 때 구워 먹는 과줄이다. 이 과자는 평소에는 일반적으로 잘 쓰지 않고 고배상을 괼 때 많이 이용한다.

채소과

밀가루에 참기름과 꾸을 넣고 반죽하여 자그만한 구형으로 썬 다음 양쪽 끝을 붙잡고 서너 번 비틀어 기름에 지진 것이다. 이 과자는 대개 소상과 대상에 쓰인다.

강 정

술을 섞은 물에 찹쌀을 담갔다가 빻아 콩물과 술로 반죽하여 쪄서 말린 다음, 기름에 튀겨 고물을 묻힌 것이다.

깨강정

찹쌀을 막걸리를 섞은 물에 보름 정도 담가 두었다가, 씻어 건져 가루로 만들어서 술과 콩물을 넣고 반죽하여 만든다. 이것을 충분히 치대어 손가락 길이 정도로 썰어 말려서 튀긴 다음, 조청이나 꿀을 바르고 깨를 묻힌 것이다.

잣강정

깨강정과 같은 방법으로 만들되, 곱게 다진 잣가루를 고물로 묻힌 것이다.

계피강정

강정을 만드는 방법은 같되, 계핏가루와 팥가루를 섞은 고물에 묻힌 것이다.

송화강정

튀겨 낸 강정에 설탕가루를 뿌린 뒤 송화가루를 묻힌 것이다.

매화산자

튀겨 낸 산자에 매화고물을 묻힌 것이다. 매화고물은 찰벼를 4-5일간 밤이슬을 맞혀 습기를 알맞게 배게 한 다음, 술에 담갔다가 건져 다시 하룻밤 재워 뜨거운 무쇠솥에 볶아 매화꽃처럼 만든 것이다. 매화고물은 끓는 기름에 지초를 넣어 우려내서 만든 붉은색 기름을 이용하여 붉은색으로 만들기도 한다.

밥풀산자

찹쌀을 하룻밤 물에 담갔다가 시루에 쪄서 그늘에 말린 뒤 온전한 쌀알과 부서진 쌀알을 선별하여 술에 10시간 가량 잰다. 이것을 말려 기름에서 각각 튀겨 낸 것이 밥풀고물이고, 이 고물을 묻혀 만든 것이 밥풀산자이다.

묘화산자

밀가루에 소금물을 짭짭하게 섞은 다음 꿀을 타서 되게 반죽하여 산가지(옛날에 세하는 데 쓰던 물건으로 대나 뼈 같은 것으로 젓가락처럼 만들었음)처럼 썰어 튀겨서 고물을 묻힌 것이다.

메밀산자

메밀가루와 밀가루를 반반 섞어 반죽한 다음 얇게 밀어 네모 반듯하게 썰어서 기름에 튀긴다. 이것을 집청을 발라 거피하여 볶은 검은깨,볶은 검은깨, 거피해서 볶은 참깨, 노랗게 볶은 참깨, 누룽지 지진 것 등 다섯 가지 고물을 묻힌 것아다.

연사과

찹쌀 반죽을 쪄서 얇게 밀어 네모 반듯하게 썰어서 기름에 튀긴 다음 백, 홍, 황색의 옷을 입힌 것이다.

빈사과

강정이나 산자를 만들다 남은 것을 썰어 말려서 튀긴 다음, 흰엿을 섞어서 굳힌 후 네모로 썬 것이다. 반죽에 각색의 물을 들여 만들기도 한다.

유과류(강정류)

찹쌀을 삭히고 치고 말리는 과정, 술과 콩물의 배합, 말린 찹쌀을 기름에서 불어내는 과정 등, 우리 조상들의 무수한 노력과 인내와 지혜의 어우러져 만들어진 한과의 대표적인 과자.

눈같이 희고 가뿐한 모양에 입에 넣으면 부서질 듯 녹아 내리는 맛을 지닌 유과는 세계 어느 과자와도 비교할 수 없는 우리만의 전통과자.

과편류

과일즙에 설탕이나 꿀을 넣고 조려서 젤리처럼 굳힌 다음 먹기 좋게 썰어 놓은 과일로 만든과자.

과일색이 고스란히 베어 있어 보기에도 아름다워, 하얀 백자나 투명한 유리 그릇에 담아 차와 함께 내어 놓으면 한층 운치있는 다과상이 될 것이다.

다식류

생으로 먹을 수 있는 곡물을 가루로 만들어, 이것을 꿀로 반죽 한 다음 다식판에 박아내서 만드는 과자.

과자 위에 수복강녕의 글귀와 꽃,문양, 그리고 무병장수를 뜻하는 물고기,거북,새들의 모양을 넣어 먹으면서 복을 빌기도 한다.

부스러기가 없고, 과자의 크기가 크지 않아서 차 마실 때, 곁들여 먹으면 좋다.

숙실과류

과일을 익혀 만든 과자란 뜻으로, 대추와 밤을 꿀에 조려서 만든다. 통째로 조려 만들면 초(炒)라 하고, 다지거나 삶은 다음 다시 제 모양을 만들면 란(卵)이라 한다.

열매가 많으면서도 실하게 여무는 밤이나 대추를 자손 번창의 의미로 생각 하여 우리 한국인에게 인기가 좋다. 특히 이가 약한 아이들이나 어르신들에게 좋다.

유밀과류

꿀과 기름으로 만들어져 매우 고소하고 달콤하다. 입 안에 넣으면 사르르 녹는 맛에 고려시대부터 최고의 과자로 여겨 왔다.

대표적인 유밀과로는 ‘약과’로 옛 왕실의 잔치는 물론 원나라에 가져 갔던 최고의 조공물이기도

했다. 아이들 간식으로도 매력 만점인 과자.

정과류

생과일 또는 식물의 열매나 뿌리, 줄기의 모양새를 살려 꿀이나 엿을 넣고 달작지근하게 조린 과자.

바퀴모양처럼 생긴 은은한 붉은색의 연근정과, 노란 속살이 유리알 같은 도라지정과,분홍빛의 박오가리 꽃정과 등등 만들어 볼수록 매력을 주는 과자. 제 모양을 살리기 위해 투자한 시간과 정성을 생각 하면 먹기에도 아까운 과자.

엿강정류

엿이 오래 고아져 단단하게 굳어질 즈음의 조청을 고소한 씨앗과 버무려 판판히 밀어서 만드는

과자. 입 속에서 끈끈하게 늘어붙지 않도록 엿과 설탕의 배합, 조리는 시간등 섬세한 주의가 필요하다.

'제과,제빵,요리 그리고 커피' 카테고리의 다른 글

| 폰당 쇼콜라 (0) | 2012.04.08 |

|---|---|

| 스타벅스, 고가정책 고집한 이유... (0) | 2012.04.07 |

| 푸딩과 젤리. (0) | 2012.03.17 |

| 채식주의자를 위한 베이킹 -발췌- (0) | 2012.03.15 |

| 장사 안돼 울던 동네 빵집 SNS로 빵 터졌다 (0) | 2012.03.13 |